外部と40年間隔絶し、第二次世界大戦も知らなかったロシアの家族

1978年、シベリアの自然調査をしていたソビエトの地質学者がタイガの森の中で6人の家族を発見した

シベリアの夏は長く続かない。雪は5月まで残るし、再び9月中には寒さが戻り、タイガを凍らせ驚嘆すべき荒涼とした静寂の世界に変えてしまう。冬眠中の熊と飢えた狼が潜む、果てしなく続く不規則に育った松と樺の森。切り立った山々。谷を流れる急流に流れ込む白く泡立つ流れ。数多くの凍った湿原。この森林は、地球最後で最大の野生環境である。北はロシアの北極圏最先端から南はモンゴルまで、西はウラル地方から東は太平洋沿岸まで、この森林は続いている。500万平方マイル(約1300万平方キロメートル)の何もない土地に、わずかな町を除けば、たった数千人しか人間は住んでいない。

しかし、本当に暖かくなると、タイガには花が咲き、ほんの数ヶ月というものは訪れる者を歓迎しているかのようである。タイガはどんな探検隊も飲み込んでしまうので、飛行機から見るしかないが、この何もない秘境を一番はっきりとのぞき込むことができるのはこの時期である。シベリアにはロシアの石油と鉱物資源の大半があり、富を掘り出す作業が進められている辺境のキャンプを目指して、石油の試掘者と調査者は、この最果ての地を長年訪れてきた。

それは、1978年夏、タイガの森南部奥深くでのことだった。地質学者の一団を降ろすために安全な地点を探しに来ていたヘリコプターが、モンゴルとの国境から160キロメートルほどのところで森の地形を調べていた。危険な地形の中を逆巻く急流が流れるアバカン川の名も無い支流の辺りの、樹木が厚く生い茂った谷に立ち寄ったときのことだ。谷は狭く崖は切り立ち、ヘリコプターのローターが起こす気流で揺れている痩せこけた松や樺は密集しており、着陸地点は見つかりそうになかった。しかし、着陸地点を探そうと窓の外をじっと見つめていたパイロットは、そこにあるはずがないものを見た。その開けた土地は、山側に180メートルほど続き、松と唐松の間にくさびのように広がり、長く黒い畝のように見えるものがあった。困惑したヘリコプターの乗員は、それが人の住んでいる証拠だと半信半疑のうちに認めるまで、その上を何度も行き来しなければならなかった。開けた土地の規模や形状から見て、それは長いことそこにあったに違いなかった。

これは驚くべき発見だった。その山は最も近くの人が住んでいるところから240㎞以上離れており、いまだ探検もされたことがないところであった。ソビエト政府もこの地域に人が住んでいるという記録は持っていなかった。

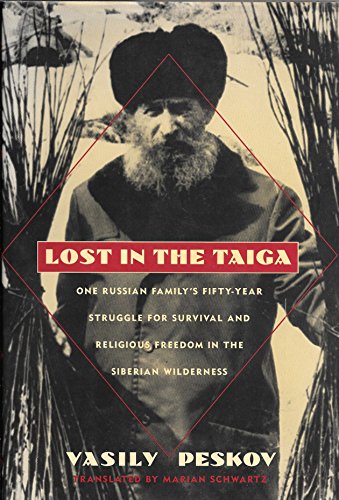

鉄鉱石を探査するためにこの地域に送り込まれた4人の科学者は、パイロットが見たものについて聞かされ、途方に暮れ悩んだ。作家のバジリー・ペスコフはタイガのこの地域について「見知らぬ人に出くわすのは、獣に出くわすよりも危険だ」と書いているが、16㎞ほど離れた仮設住居で待っているよりも、調査をおこなうことを科学者は選んだ。ガリーナ・ピスメンスカヤという地質学者に率いられ、彼らは「天気の良い日を選んで、友人となるかもしれない者達への手土産を荷物につめた」。しかし、念のために「小脇に拳銃があることを確かめた」と彼女は回想している。

パイロットに教えられた地点を目指して、山を登り分け入るにつれ、人の痕跡が目につき始めた。荒れた小道、棒切れ、小川にかかった丸木、そしてついに、切り刻まれた干し芋を入れた樺のコンテナが詰め込まれた小さな納屋が現れた。ピスメンスカヤは、そのときのことをこう述べている。

小川のそばに住居があった。年月と共に雨に打たれ黒ずんだあばら屋は、どの面にもタイガの樹木の滓のような樹皮や柱、厚板が積み上げられていた。バックパックのポケットくらいの大きさの窓がなかったら、そこに人が住んでいるとは信じられなかっただろう。しかし、間違いなく人が住んでいる・・・。予想したように、我々の訪問は気づかれていた。

小さなドアがきしむ音をたて、ひどく年取った男が、おとぎ話の中から抜け出してきたように、陽の光の中に姿を現した。男は裸足だった。ずた袋につぎはぎを重ねて作ったシャツを着ていた。やはりつぎはぎをした同じ素材のズボンを履き、髭は伸び放題だった。髪の毛もぼさぼさだった。驚いた様子で、こちらをじっと見ていた。なにか言わなければならなかったので、こう切り出した。「こんにちは、おじいさん!訪ねてまいりました!」

老人はすぐに返事をしなかった。そして、ようやく、穏やかさのなかに不安を覗かせたな声で言った。「まあ、こんな遠いところまでいらしたんだ、中に入るがよろしい」

地質学者が小屋に入ると、目にした光景はまるで中世のもののようだった。手に入るものはなんでも使って作られた粗末な作りのその住居は、巣穴も同然だった。「すすで黒ずんだ低い丸太小屋は地下倉庫のように寒く」床はジャガイモの皮と松笠で覆われていた。薄明かりの中で見回すと、その小屋は部屋が一つだけだと分かった。窮屈でかび臭く、筆舌に尽くせない不潔さであり、たわんだ小梁で支えられていた。そして、驚くべきことに、そこは5人家族が住む家だった。

沈黙は突然すすり泣きと悲嘆する声で破られた。ようやく2人の女性の姿が目に入った。一人は狂乱して祈っていた。「これは我らの罪、我らの罪です。」もう一人は柱の背後に隠れたまま、ゆっくりと床に倒れ伏した。小窓からの光が彼女の恐怖で見開かれた瞳を照らしていた。ここをすぐに出なければいけないと思った。

ピスメンスカヤに率いられ、地質学者たちは急いで小屋を出て、小屋から数メートル離れた所まで引き下がり、持ってきた糧食を広げて食べ始めた。30分ほどすると、小屋のドアがきしみながら開き、老人と2人の娘が現れた。もう取り乱してはおらず、まだ怯えているのは明らかだが、興味を持ったようだった。奇妙な姿の3人は訪問者たちにおそるおそる近づいて腰を下ろしたが、差し出しされたジャムやお茶、パンには手をつけず、「それは受け取れません」と口ごもった。ピスメンスカヤが、「パンは食べたことがあるか」と尋ねると、老人は「わしはあるが、この子たちはない。見たこともない」と答えた。少なくとも彼には話が通じるようだった。娘たちの話す言葉は、孤絶した暮らしで歪んでいた。「姉妹同士の会話は、ゆっくりとしたはっきりしない鳩の鳴き声のようだった」

訪問を重ねるうちに、家族の物語の全容が少しずつ明らかになった。老人の名はカープ・ライコフと言った。彼は古儀式派、つまり、17世紀以来続く様式を誇る、ロシア正教会の原理主義派の信徒だった。古儀式派はピョートル1世の時代より迫害を受けてきた。ライコフはそれをまるで昨日の出来事のように語った。彼にとって、ピョートルは個人的な敵であり、「人の姿をした反キリスト」だった。彼の主張を裏付ける証拠は、ツァーがロシアの西洋化を進めるためにおこなった「キリスト教徒に対する髭刈り」運動がふんだんに示すとおりである。しかし、この彼の数世紀遅れの憎悪はもっと最近の悲劇とも混じり合っている。カープはこの話をしながら、1900年前後に430キロのジャガイモを古儀式派に贈ることを拒んだ商人についても不満を述べるのが常だった。

無神論者のボルシェビキが権力の座についたとき、ライコフの家族にとって事態はさらに悪化した。ソビエト政権下にあって、孤立した古儀式派の共同体は迫害を恐れてシベリアに逃れていたが、さらに人里離れた奥地へと後退を始めた。1930年代の迫害期間、キリスト教自体が攻撃対象になり、ライコフが膝をついて働いていた傍らで、ライコフの兄は共産党の警備隊に村のはずれで撃ち殺された。彼は家族をかき集めて森の中へ駆け込み、難を逃れた。

それは1936年のことで、その時ライコフの家族は、カープ、彼の妻アクリーナ、9歳の息子サビン、そしてたった2歳の娘ナタリアの4人だけだった。持ち物といくらかの種を持って、タイガのさらに奥深くへと身を隠し、この荒涼とした土地にたどりつき、あばら屋を建てたのだった。この未開の土地で、1940年にはドミトリー、1943年にはアガフィアと、さらに2人の子供が生まれたが、ライコフ家のこの下の子供たちは誰も家族以外の人間を見たことがなかった。アガフィアとドミトリーが外の世界について知っていることは、両親から聞いたことだけだった。ロシアのジャーナリスト、バジリー・ペスコフによれば、家族の主な娯楽は「家族に自分の夢を説明することだった」。

ライコフ家の子供たちは、人間が高い建物に群れ集まって住む都市と呼ばれるところがあるのを知っていた。ロシア以外の国があることも知っていた。しかし、その概念は彼らにとって抽象的なものでしかなかった。彼らの読み物といえば、祈祷書と古びた家庭用聖書だけだった。アクリーナは聖歌を題材に、ペンのように尖らせた樺の棒をインク代わりのスイカズラの果液に浸けて、子供たちに読み書きを教えた。アガフィアに馬の絵を見せると、母の聖書のおかげでそれと分かった。彼女は大声を上げた。「見て、パパ、駒だわ!」

この孤立した家族を理解することも困難だったが、暮らしの紛れもない厳しさは想像もできなかった。ライコフの家まで徒歩で行こうとすれば、アバカン川をボートで進んでも、大変な困難だった。最初のライコフ家訪問にあたり、この家族の記録責任者を自認するペトロフは、「人間の住居をただの一つも目にすることなく、250キロも移動したのだ」と記している。

人から離れて未開地で生き抜くことは、不可能に近かった。自分たちの手に入るものだけに頼り、ライコフ家はタイガに持ってきたわずかなものの代用品を作ろうと苦闘した。靴の代わりに、白樺の皮を使って木靴を作った。衣服はボロボロになるまでつぎ当てを繰り返し、最後は種から育てた麻布を使った。

ライコフ一家は粗末な糸車、そして驚くべきことに機織りの道具をタイガに持ち込んでいた。未開の土地の奥へ、奥へと次第に少しずつ移動していく際にこうした道具を持ち運ぶのは、さぞかし時間もかかる骨の折れる旅であったに違いない。しかし、彼らには金属製のものを修理する技術がなかった。一組のやかんは長い間役に立ったが、それがついに錆び付いてだめになってしまうと、彼らが作れる代用品は白樺の皮を使ったものだけだった。それは火にかけることができず、料理をするのはますます難しくなった。ライコフ一家が発見されたとき、彼らの主食はライ麦の粉と麻の実を混ぜたジャガイモのパテだった。

ペスコフが明らかにしたように、ある面ではタイガにも豊かなものがある。「住処の脇を流れる澄んだ冷たい小川。誰でも自由に使えるカラマツ、トウヒ、松、樺の木立。コケモモやラズベリーは手を伸ばせばそこにあるし、薪もそうだ。松の実も屋根に落ちてくる」

しかし、ライコフ一家は常に飢餓の一歩手前で生きていた。ドミトリーが成人に達した1950年代になり、ようやく肉と皮を手に入れるために獣を罠で捕まえることが出来るようになった。銃も弓もなかったので、狩りをするには穴を掘って罠を仕掛けるか、獲物が疲れ果てて倒れるまで山の中で追いかけるしかなかった。ドミトリーは驚嘆すべき忍耐力を磨き上げたので、冬でも裸足で狩りができ、時には、零下40度の屋外で眠りながら狩りをし、数日後に、若いヘラジカを肩に背負って小屋に戻ってくることもあった。しかし、肉が手に入らないのはいつものことで、彼らの食料は次第にいっそう単調になっていった。野生動物が作付けしたニンジンを食い荒らし、1950年代後半は「飢えた日々」だったとアガフィアは回想した。「ナナカマドの実も食べました」と彼女は言う。

根、草、キノコ、ジャガイモの葉、樹皮。私たちはいつも空腹でした。来年のための種を残すか、全部食べてしまうか、毎年家族会議を開いていました。

こうした状況では飢餓は常に目の前にある危機だったが、1961年には6月に雪が降った。厳しい寒気で庭に植えていたものは全てやられてしまい、春には靴や木の皮を食べることを余儀なくされた。アクリーナは子供たちに食べさせることを選び、その年餓死した。残された家族は、彼らが奇跡と信じる出来事によって救われた。一粒のライ麦が豆畑で芽を出したのだ。ライコフ家はその芽のまわりに柵を立てて、ネズミやリスから昼夜を問わず必死になって守った。収穫の時期がやってくると、そのたった一本の穂には18の実がついた。そこから苦労を重ねて彼らはライ麦畑を再建したのだった。

ソ連の地質学者たちはライコフ家の人々を良く知るようになると、彼らの能力や知性を見くびっていたことに気がついた。家族は一人一人とても個性的だった。老父カープは科学者たちがキャンプから持ってくる最新のものにはたいてい目を輝かせた。人間が月に着陸したことを断固として信じようとはしなかったが、人工衛星というアイディアはすぐに受け入れた。ライコフ家の人々は1950年代から、「星々が空を早く横切り始めた」時に人工衛星に気がついており、カープ自身このことを説明する考えをもっていた。「人々はなにか空に上がるものを考え出し、星に良く似た火の玉を送り出しているのだろう」と彼は考えていた。

「何よりも彼が驚いたのは透明なセロファンのパッケージだった」とペスコフは書いている。「おお、なんてものを考え出したんだ。これはガラスだ。でも、くしゃくしゃになるじゃないか。」カープは家長として厳格だったが、優に80歳を超えていた。一番上の息子、サビンは、揺らぐことのない宗教的調停者の役割を家族の中で自分に割り振ることで対処していた。彼の父カープも「彼は信仰が厚いが、厳しい男だ」と言っていたが、自分が死んだ後サビンが家族を治めるようになったらどうなるかと心配していたようだった。実際、長男は、料理や針仕事、看護で母の代わりを常に務めていたナタリアから多少の抵抗を受けることになった。

一方、下の二人の子供はもっと取っつきやすく、変化や新しいものに対しても進歩的だった。「アガフィアには狂信的なところはあまり見当たらなかった」とペスコフは述べているし、このライコフ家の一番下の子供にはアイロニーのセンスがあり、自分をネタにふざけることもあることがわかってきた。歌うように話し、単純な言葉を他音節語に引き延ばして話すという、アガフィアの普通ではない話し方を聞いて、彼女は知恵遅れなのだと思い込む訪問客もいた。しかし、実際は彼女はきわめて知的で、カレンダーのない家で日付を守るという難しい仕事をこなしていた。彼女はこれもきつい仕事だとは思っていなかったが、晩秋になると貯蔵のために新しい穴を手で掘り、日が暮れても月明かりで穴を掘り続けた。真っ暗になって誰もいないところに一人でいるのは怖くないのかと驚いたペトロフが尋ねると、彼女は「ここで何が襲ってくるというの?」と答えたという。

しかし、ライコフ家の中でも地質学者に人気があったのは、タイガの機微を知り尽くした熟練の野外生活者であるドミトリーだった。家族の中でも一番好奇心が強く、おそらくもっとも前向きだった。家族のストーブも、食料を保存するためのアメリカシラカンバのバケツも、彼が作った。一家総出で倒した木を手裁ちし、木材にするために何日も働くのも彼だった。科学者たちの技術に一番夢中になったのが彼だったのも不思議はない。ライコフ家が打ち解けて下流にあるソビエトのキャンプへの招待を受けるようになると、ドミトリーは丸鋸と木摺が材木を仕上げる早さに驚嘆し、キャンプの小さな製材所で楽しい時間を長いこと過ごした。ペトロフはこう書いている。「彼が虜になったのも無理はない。ドミトリーが板にするのに1日、2日かかる材木が、彼の目の前で見事な薄板にあっという間に加工されるのだ。彼はその薄板に触れ、『素晴らしい』と感嘆した」

カープ・ライコフは、こうした現代の産物を受け入れまいと長いこと戦い続けたが無駄だった。地質学者と知り合ったときには、一家はたった一つの贈り物しか受け取らなかった。塩である。(それなしに数十年を生きるのは「まさしく拷問」だったと、カープは言っている。)しかし、次第に一家は多くのものを受け取るようになった。地質学者の中でも特別な友人となった、エロフェイ・セドフという名の採掘技師が手を貸してくれることを一家は歓迎した。セドフは手の空いた時に、一家が作物の種まきや収穫をするのを手伝った。ナイフ、フォーク、籠、穀物、そしてついには紙とペン、懐中電灯まで一家は受け取った。こうした新しいものは渋々受け入れられることがほとんどだったが、地質学者のキャンプで出会った罪深いテレビは彼らにとっても抗いがたいものだった……。

たまにキャンプにやってくると、必ず座り込んで画面に見入った。カープはテレビ画面のすぐ前に陣取った。アガフィアは扉の後ろに隠れて、顔だけ覗かせてテレビを見た。そして、ただちに祈りをささやき、十字を切り、自分の犯した罪を払おうとするのだった……。その後で、カープも心を込めて一息に祈りを唱えた。

ライコフ一家の奇妙な物語の中でおそらく最も悲劇的なのは、外の世界と関係を再び築くと、すぐさま家族が亡くなったことだ。1981年の秋、4人の子供のうち3人が数日のうちに一人、また一人と母の後を追い墓に入ることになった。ペスコフによれば、そう憶測する人もいるだろうが、免疫を持たない病気に罹ったからではない。サビンとナタリアは、おそらく過酷な食事状態による腎臓疾患だった。しかし、ドミトリーが肺炎で亡くなったのは、新しい友人からうつされた感染病に起因していたかもしれない。

彼を救おうと絶望的な努力をした地質学者たちは、ドミトリーの死に動揺した。彼らはヘリコプターを呼んで病院に連れて行こうと申し出た。しかし、ドミトリーは今際の際になっても、生涯を通して行ってきた信仰からも、家族からも、離れようとはしなかった。死の直前にはこうつぶやいた。「それは許されない。人間は、神が認められたとおりに生きるものなのだ」

ライコフ家の3人全員の埋葬が済んだとき、地質学者はカープとアガフィアに、森を離れ、粛正期間の迫害を生き延びて同じ元の村で暮らしている親戚の所に戻ってはどうか、と話を持ちかけてみた。しかし、生き残った二人は耳を傾けなかった。そして、古い小屋を改修し、元の古い家の近くに留まった。

カープ・ライコフは、彼の妻アクリーナの命日から27年後の1988年2月16日、就寝中に息を引き取った。アガフィアは地質学者の手を借りて父を山腹に埋葬し、踵を返し、自分の家へ帰っていった。神の思し召し通り、ここに残るだろうと彼女は言ったが、実際そうなった。その後四半世紀が経ち、70代になったが、このタイガの娘はたった一人でアバカン川の上流で生き続けている。

彼女がそこを去ることはないだろう。しかし、カープの葬儀の日にエロフェイが目にしたように、私たちも彼女に別れを告げなければならない。

私は振り返りアガフィアに手を振った。彼女は、川の流れの曲がり角に銅像のように立っていた。彼女は泣いてはいなかった。頷いて、「さあ、お行きなさい、お行きなさい」と言っていた。1キロばかり進んだところで、私は振り返った。彼女はまだそこに立っていた。

絶句する話です。ちょうど「バックトゥザフューチャー」でやってくる未来の日ですが、まさに40年前の過去からやってきたような状態だったのでしょう。

なんとも壮絶な話なのですが、それでも心を惹かれるのは何故でしょうか。政治と宗教的自由、時代の変化、自然の中の暮らしと物質文明、家族の在り方など、色々な見方ができるでしょう。いずれにせよ、それは、人間にとって一番大切なものはなにか?という根本的な問いかけにつながるものだから、この話が多くの人の心に訴えるのだと思います。